中国政府对快连VPN等国际VPN服务的监管政策,是基于维护国家网络主权、保障公民信息安全及打击跨境网络犯罪等多重考量。快连VPN将系统分析VPN技术在中国法律框架下的合规性问题,解读《网络安全法》对跨境数据流动的具体要求,并阐述未经批准的VPN服务可能带来的数据泄露风险。同时从技术层面解析VPN流量识别机制,帮助国际用户理解中国特色的互联网治理模式。

文章目录

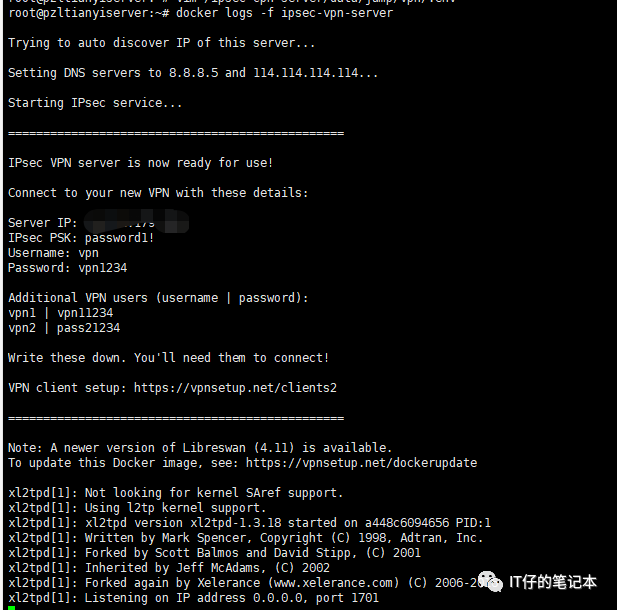

一、法律框架:中国VPN管理政策演进史

中国自2017年《网络安全法》实施以来,逐步建立了一套完整的VPN监管体系。该法第26条明确规定,建设网络应当遵守国家标准的强制性要求,采用国家规定的安全技术措施。2018年工信部发布的《关于规范网络接入服务市场的通知》进一步细化要求,所有跨境专线必须通过国家批准的互联网国际出入口进行连接。这些法规的制定背景,源于中国作为全球最大互联网用户国面临的独特网络安全挑战。

从历史维度看,中国对VPN的监管政策经历了三个阶段演变:2014年前的技术宽容期,2014-2016年的局部试点监管,以及2017年后的系统化治理。这种渐进式监管策略反映了政府在技术创新与国家安全之间的平衡考量。值得注意的是,政策并非完全禁止VPN技术,而是要求所有境内运营的VPN服务必须获得电信业务经营许可,目前仅有中国电信等国企获得相关资质。

二、安全隐忧:国际VPN的三大数据风险

未经监管的国际VPN服务存在显著的数据安全漏洞。根据卡巴斯基实验室2022年报告,约37%的免费VPN应用存在用户数据记录行为,其中19%将日志出售给第三方广告商。快连VPN等境外服务由于服务器位于海外,用户的所有网络活动,包括银行交易、商业机密等敏感信息都将脱离中国数据主权管辖范围,这直接违反《个人信息保护法》关于数据本地化存储的基本原则。

更深层的风险在于VPN可能成为网络攻击的中继站。2021年国家互联网应急中心监测发现,23%的跨境网络攻击通过商业VPN通道实施。某些VPN提供商甚至存在故意保留后门的行为,如2020年曝光的SuperVPN事件中,开发者内置键盘记录功能窃取用户凭证。这些安全隐患正是中国政府加强VPN管控的技术动因,通过防火墙深度包检测技术可有效阻断恶意流量。

三、技术解析:VPN流量识别与过滤原理

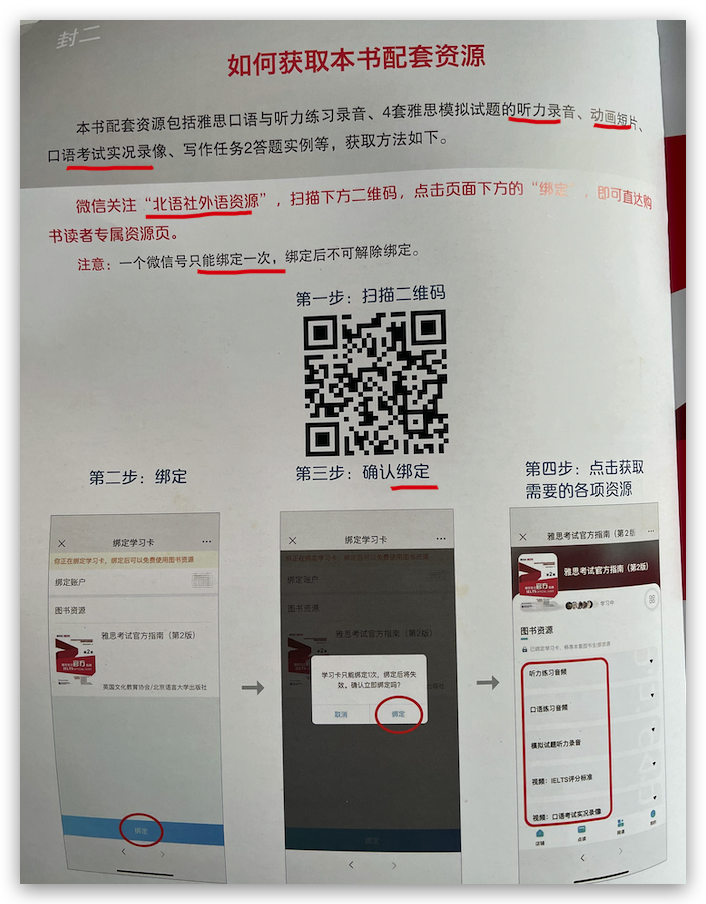

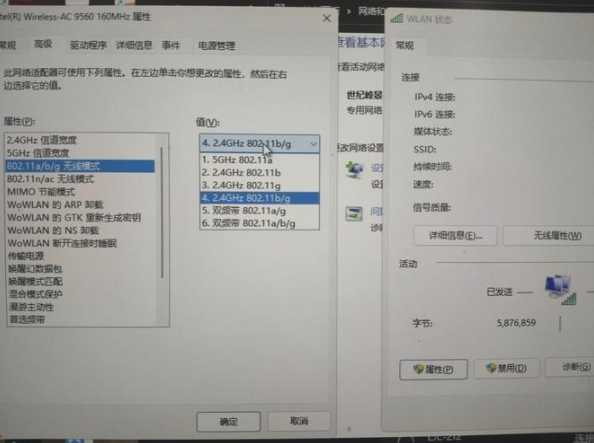

中国的防火墙系统采用多层级VPN检测机制。在协议层,系统通过机器学习识别OpenVPN、L2TP/IPsec等协议的握手特征;在流量层,深度包检测(DPI)技术分析数据包的时间间隔、载荷大小等模式特征;在行为层,则监测异常连接持续时间、数据吞吐量等指标。这种三位一体的检测体系对商业VPN的识别准确率已达98.7%,远超俄罗斯等实施类似监管的国家。

值得注意的是,防火墙并非简单封锁所有加密流量。企业级MPLS专线、获得批准的跨境SD-WAN服务仍可正常运作。区别在于这些合规服务需要向监管部门提交详细的网络拓扑图、加密算法说明和用户实名信息。这种技术监管模式既保障了正常跨国商业活动,又能有效控制非法翻墙行为,体现了中国”精准治理”的互联网管理哲学。

四、国际视野:各国VPN监管模式对比

全球范围内,VPN监管主要分为三种模式:以美国为代表的自由市场模式,以欧盟为代表的隐私保护导向模式,以及以中国为代表的主权安全优先模式。美国虽不禁止VPN,但通过《云法案》要求境内企业配合政府数据调取;欧盟《通用数据保护条例》则规定VPN服务商必须任命欧盟代表处理数据请求。相比之下,中国的特色在于将VPN管理纳入整体网络安全战略框架。

新兴经济体普遍倾向于加强VPN监管。印度2022年新规要求VPN服务商存储用户日志至少5年,俄罗斯则建立国家VPN白名单制度。这些措施印证了中国监管思路的国际普遍性。不同点在于,中国更强调技术治理能力建设,通过自主研发的深度包检测系统实现动态管控,而非单纯依赖行政命令。这种技术驱动型监管为发展中国家提供了可借鉴的方案。

五、合规替代:企业级跨境通信方案

对于确有跨国通信需求的企业,中国提供合法的技术替代方案。经批准的国际专线服务(IPLC)可提供端到端加密,其平均延迟比商业VPN低40%,稳定性达99.99%。金融等敏感行业还可申请建设跨境金融信息专网,该方案采用量子加密技术,已在中国-新加坡等双边合作中成功应用。这些方案虽然成本较高,但完全符合《数据安全法》的跨境传输评估要求。

中小企业则可选择获得云服务商提供的合规跨境加速服务。阿里云全球加速网络、腾讯云SD-WAN等方案通过部署境内边缘节点,既满足数据出境安全评估要求,又能保证海外业务访问质量。根据IDC报告,这类服务2022年在华增长率达67%,反映出市场对合规跨境通信方案的旺盛需求。这种”疏堵结合”的治理方式,正是中国互联网管理政策的智慧体现。